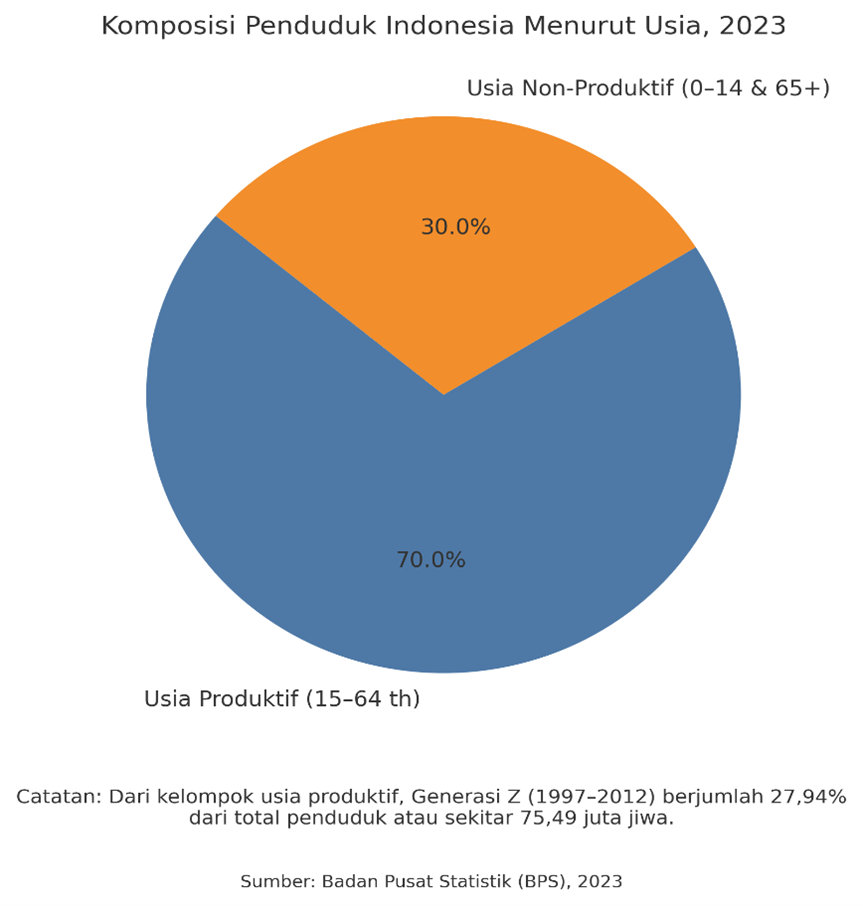

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Momentum ini sering disebut sebagai “peluang emas” karena bila dikelola dengan baik, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045.

Besarnya proporsi ini menimbulkan optimisme: Indonesia seakan memiliki “bensin baru” untuk menggerakkan mesin pembangunan. Dengan jumlah mencapai 75,49 juta jiwa atau sekitar 28% dari populasi, Gen Z merupakan modal demografi yang sangat strategis. Mereka tumbuh di era digital, adaptif terhadap teknologi, kreatif, dan memiliki aspirasi tinggi untuk mencari pekerjaan yang bermakna. Karakteristik ini menjadikan mereka potensial sebagai motor transformasi digital, penggerak ekonomi kreatif, sekaligus pencipta lapangan kerja baru melalui wirausaha. Namun, seperti bensin yang membutuhkan mesin sehat agar mampu menggerakkan kendaraan, potensi besar Gen Z hanya akan efektif jika didukung oleh sistem pendidikan yang relevan, kebijakan publik yang visioner, serta iklim kerja yang kondusif.

Namun di balik optimisme, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan: paradoks demografi. Bonus demografi tidak otomatis menjelma menjadi bonus ekonomi. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang memadai, justru akan muncul risiko beban demografi. Selanjutnya, peringatan-peringatan mulai terlihat. ILO (International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional) bersama BPS pada 2023 melaporkan bahwa sekitar 9,9 juta pemuda usia 15–24 tahun di Indonesia masuk kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training). Artinya, mereka tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Dari jumlah itu, 4,17 juta laki-laki dan 5,73 juta perempuan berada pada golongan yang kurang produktif. Kondisi ini jelas mengindikasikan adanya keterputusan antara potensi jumlah besar dengan kesiapan kerja yang nyata.

Lebih jauh lagi, tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda (15–24 tahun) mencapai 16,24%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 5,32%. Data ini menunjukkan bahwa meski Gen Z dikenal melek digital, kreatif, dan adaptif terhadap teknologi, tidak semua memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja masih menjadi persoalan mendasar. Di bidang pendidikan, meski akses semakin meluas, kualitas dan relevansi kurikulum sering dipertanyakan. Banyak lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang masih minim soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, problem solving, dan literasi digital yang mendalam. Akibatnya, perusahaan sering kali kesulitan menemukan talenta dengan kompetensi yang benar-benar siap pakai.

Paradoks ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik Gen Z. Generasi ini dikenal memiliki aspirasi tinggi, mengutamakan work-life balance, serta ingin pekerjaan yang bermakna dan fleksibel. Namun, realitas dunia kerja di Indonesia masih banyak yang konvensional, berbasis hierarki, dan kurang memberi ruang fleksibilitas. Akibatnya, tidak sedikit Gen Z yang frustrasi, mengalami quarter-life crisis, atau memilih keluar dari pasar kerja formal.

Gen Z adalah wajah masa depan Indonesia. Mereka berada di persimpangan jalan: apakah akan menjadi bonus yang mempercepat pembangunan, atau justru menjadi beban karena tidak terserap optimal di dunia kerja. Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana kita semua (pemerintah, dunia pendidikan, industri, hingga masyarakat) bersinergi mempersiapkannya. Bonus demografi hanya bisa benar-benar menjadi bonus jika Gen Z diberi kesempatan dan keterampilan untuk berkontribusi secara nyata.

Rekomendasi: Maka, tantangan kita selanjutnya bukan hanya soal menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pendidikan, kebijakan tenaga kerja, dan pola kerja relevan dengan aspirasi generasi muda. Perlu adanya akselerasi reformasi pendidikan, link and match yang lebih serius antara dunia kampus dan industri, serta pelatihan vokasi yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat sipil harus mengubah paradigma: dari sekadar menambah angka partisipasi sekolah atau menyerap tenaga kerja, menjadi membangun generasi muda yang resilien, kompeten, dan visioner.. Jika langkah-langkah strategis ini dilakukan, Indonesia benar-benar bisa mengubah ledakan jumlah Gen Z menjadi bonus demografi yang produktif. Namun, jika dibiarkan, fenomena ini dapat berbalik arah menjadi beban: tingginya angka pengangguran, meningkatnya kerentanan sosial, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.